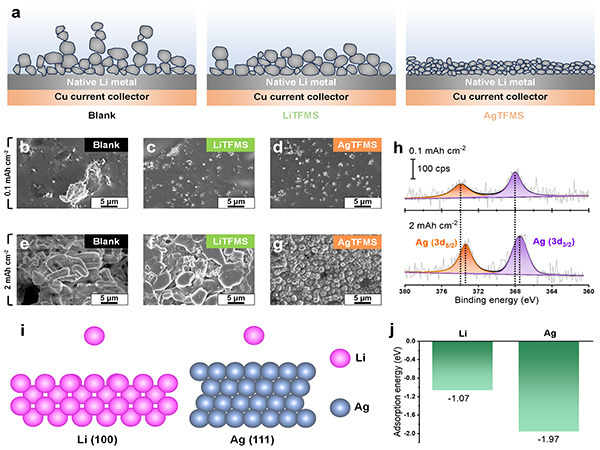

▲ 대구경북과학기술원(DGIST) 연구진이 차세대 배터리로 꼽히는 '리튬 금속 음극 전지'의 실용화 방안을 찾아냈다. 충전 후 리튬 금속 음극의 전자현미경 이미지, 연구진이 개발한 첨가제를 사용해 분자 구조 안정성이 훨씬 높아진 이미지를 확인할 수 있다.(이미지=DGIST)

로봇을 비롯해 다양한 첨단 기술 발전의 가장 큰 걸림돌로 ‘배터리’를 꼽는 경우가 많다. 고효율 배터리가 없으면 어렵게 개발한 로봇 등의 첨단기기도 결국 사용성이 낮아지기 때문이다.

국내 연구진이 충전식 배터리의 효율을 큰 폭으로 높일 수 있는 방법을 알아냈다. 대구경북과학기술원(DGIST) 에너지공학과 유종성 교수팀은 부산대 나노에너지공학과 강준희 교수와 공동으로 20㎛(마이크로미터, 1㎛는 100만 분의 1m) 두께의 초극박 리튬 금속 음극의 안정성을 획기적으로 개선할 수 있는 원리를 찾아냈다고 1일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구 성과를 통해 현재 다양한 분야에서 쓰이고 있는 ‘리튬이온 배터리’ 보다 월등히 높은 신개념 배터리 실용화로 이어질 수 있을 것으로 기대하고 있다.

충전용 배터리를 뜯어보면 크게 세 부분으로 구성돼 있다. 음극재(-극)와 양극재(+극), 그리고 그 중간에 들어가는 전해액(배터리액)이다. ‘리튬 금속 음극’이란, 지금까지 주로 흑연으로 만들던 배터리 속 ‘음극재’를 통째로 리튬 금속으로 바꾸어 넣는 경우다. 현재 주로 쓰이는 ‘리튬 이온 배터리’는 음극과 양극 사이를 이온화된 리튬이 오고 가면서 충전과 방전을 반복한다.

리튬 금속 이온 배터리를 사용하면 배터리 용량을 10배 이상 높일 수 있다. 그러나 현재까지 개발된 기술로는 배터리로 인한 화재 위험을 낮출 수 없어 실용화가 어려웠다. 충·방전 과정에서 전극 간 단락과 열 폭주가 일어나기 쉽기 때문이다. 또 배터리의 수명도 짧다. 배터리 속 소재의 크기가 변화하는 ‘부피 팽창’ 문제 때문에 내부 전해질이 급격히 소모되는 점 등의 단점이 있었다. 더구나 리튬 금속 전지의 상용화를 위해서는 50㎛ 이하의 초극박 리튬 금속을 사용하는 것이 필수적인데, 두께가 얇아질수록 위와 같은 문제가 한층 심각해질 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 많은 연구자들이 ‘고체 전해질 계면(SEI, Solid Electrolyte Interphase, 배터리 전해액 표면에 생기는 얇은 막)’의 특성을 개선하기 위해 노력하고 있다. 기존 방식으로 리튬 금속 음극 배터리를 만들면 SEI가 반복적으로 손실·형성되면서 전해질이 급격히 소모되는 문제가 있으므로, SEI를 보다 튼튼히 만들어 문제를 해결하려 했던 것이다.

이 과정에서 전해액에 첨가제를 넣어 문제를 해결하려는 노력도 있다. 지금까지는 ‘불화 리튬(LiF)’을 첨가하면 SEI의 안정성이 향상된다는 정도가 알려져 있었으며, 최근 '은(Ag)’이 리튬과의 합금 반응을 통해 균일한 계면을 형성한다는 연구 결과도 보고됐다. 하지만, Ag와 LiF를 동시에 형성하는 단일 첨가제에 대한 연구는 아직 이루어지지 않았다.

이에 유종성 교수팀은 전해질 첨가제로 ‘실버 트리플루오로메테인설포네이트(AgTFMS, Silver Trifluoromethanesulfonate)이란 특수 물질을 이용했다. 은과 트리플루오로메탄술폰산의 음이온 무기 화합물이다. 연구팀이 이 물질을 이용해 실험한 결과, 배터리의 안전성과 낮은 수명 문제가 모두 해결된다는 사실을 확인했다. 다양한 표면 분석을 통해 AgTFMS가 포함된 전해질을 사용할 경우 리튬 금속 표면에 Ag와 LiF가 동시에 형성됐다. 이를 통해 20㎛ 두께의 극도로 얇은 리튬 금속 음극을 만들어도 안정적으로 동작했다. 실험 결과 기존 리튬 금속 음극 대비 수명이 7배 이상 늘어나 실용화 가능성을 열었다.

공동연구자인 부산대 강준희 교수팀은 계산화학을 활용해 리튬과 은(Ag) 간의 상호작용 에너지를 분석해 안정성 향상의 원인 규명에 기여했다.

유종성 교수는 “이번 연구 성과를 통해 초극박 리튬 금속의 한계를 극복하고, 리튬 금속 전지의 안정성을 크게 향상시킬 수 있게 됐다”며, “리튬 금속 전지가 전기차, 로봇 등 무인기, 선박 등 다양한 분야에서 지속 가능한 에너지 저장 장치로 상용화되기를 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구 성과는 국제학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼스(Advanced Energy Materials)’에 게재됐다. 연구 제1저자는 DGIST 에너지공학과 성종훈 박사과정생, 부산대 이운환 석사과정생이 공동으로 맡았다. 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받았다.

전승민 기자 enhanced@irobotnews.com

<저작권자 © 로봇신문사 무단전재 및 재배포금지>

'로봇부품·소프트웨어' 카테고리의 다른 글

| 中 유니트리, '한 손에 94개' 촉각 센서 탑재 로봇핸드 발표 (1) | 2025.04.03 |

|---|---|

| 테솔로, '하노버 메세'에 휴머노이드용 로봇핸드 (0) | 2025.04.02 |

| 한국엡손, 고성능 통합 로봇 컨트롤러 'RC800-A' 출시 (0) | 2025.04.01 |

| 유엔디, 유럽 시장 확대 위해 '현지 로봇 기업과 협력 확대' (0) | 2025.04.01 |

| 카네비모빌리티, 현대차에 5G 특화망 산업용 로봇 무선 디바이스 공급 (0) | 2025.03.31 |