로봇을 비롯해 전기차 등 다양한 이동형 기계장치가 빠르게 발전하면서 고효율 충전식 배터리에 대한 수요도 높아지고 있다. 배터리 용량을 무한정으로 키울 수는 없는 만큼 짧은 시간에 빠르게 충전할 수 있는 ‘고속충전’ 기술이 한층 중시되고 있다.

이런 가운데 국내 연구진이 충전식 배터리 소재의 한계였던 용량과 가격 경쟁력을 높일 수 있는 ‘유기 음극재’를 새롭게 개발했다. 울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 강석주 교수팀은 한국과학기술연구원(KIST) 안석훈 연구원팀과 공동으로 충전식 배터리에 사용할 수 있는 고결정성 유기 음극 소재를 새롭게 개발했다고 19일 밝혔다.

이 기술을 적용하면 현재 널리 쓰이고 있는 ‘리튬이온배터리’의 약점을 크게 개선할 수 있을 것으로 보인다. 충전식 배터리는 대부분의 경우 ‘리튬이온배터리’를 사용한다. 최신식 배터리도 대부분은 리튬이온배터리의 변형이라는 점에서 향후 로봇, 전기차, 자율주행차 등 다양한 산업 혁신에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

연구팀은 충전식 배터리가 겨울철 주위 기온이 낮으면 충전 속도가 느려지는 단점을 해결하고자 했다. 이는 배터리 음극재 내에서 리튬이온의 확산 속도가 느려지기 때문이다. 이 때문에 빠른 충전이 중요한 전기버스 등에선 음극재로 흑연 대신 리튬티타네이트(LTO)란 물질을 사용하는 경우도 있다. 발화 위험이 적고 안정성이 높은 것이 특징이다. 흑연보다 두 배 이상 많은 양을 사용해야 하는데다, 가격도 비싸다는 단점이 있었다.

연구팀은 LTO 소재보다 최대 용량이 1.5배 더 큰 ‘고결정성 ‘염소-시클릭 헥실 벤젠 카복실레이트(Cl-cHBC, Cl-Cyclic Hexyl Benzene Carboxylate)’를 새롭게 개발했다. 본래 Cl-cHBC는 리튬 이온 배터리에서는 높은 전류 밀도에서도 우수한 용량과 성능을 보여 기존 흑연 음극 및 고비용 LTO의 한계를 극복할 수 있는 물질로 주목받아 왔다. 그러나 결정성이 떨어진다는 단점이 있었다. 고온 열처리 과정을 통해 이 문제를 개선할 수는 있었지만 추가로 에너지가 투입되며 공정도 복잡해져 가격경쟁력이 떨어지는 원인이 됐다.

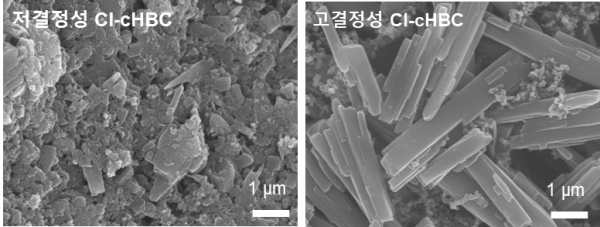

연구진은 이를 대체할 새로운 제작 방식이 개발하기로 하고, ‘반용매화 공정(Anti-solvent Crystallization; 용해도가 낮은 용매를 추가로 넣어 용질을 결정화 시키는 공정 방식)’을 통해 낮은 온도에서도 Cl-cHBC를 고결정 상태로 성장시켜 음극재로 만드는데 성공했다.

이렇게 개발한 고결정 Cl-cHBC는 내부 미세구조가 규칙적으로 형성돼 이온과 전자가 이동하는 길이 반듯해지는 것과 같은 효과를 냈다. 따라서 전반적인 충전 속도가 향상됐으며 저온에서도 빠른 충전이 가능했다. 빠른 리튬이온 확산속도와 높은 전기전도도를 지녀 충전과 방전 성능이 모두 높아진 고성능 배터리의 음극재를 새롭게 개발해 낸 것이다. 결정성이 높아진 만큼 수명 역시 길어질 것으로 기대된다.

▲ 울산과학기술원(UNIST)-한국과학기술원(KIST) 공동 연구진이 새로운 고결정 배터리 음극재를 개발했다. 사진은 제조방법별 유기 음극 소재의 결정성 비교를 나타내고 있다(사진=UNIST)

연구진은 이렇게 만든 신형 음극재를 다양한 양극재와 함께 실험하며 배터리의 전반적인 성능향상 효과를 확인했다. 여러 종류와 양극재와 짝을 이뤄 사용할 수 있었지만, 무엇보다 리튬인산철(LFP) 양극재와 결합했을 때 높은 성능(방전 전압 3.0V)을 보였다. 이는 LTO 음극재를 썼을 때보다 약 67% 향상된 성능이다. LFP 양극재 배터리는 수입 전기차에 주로 쓰이는데, 가격 경쟁력은 뛰어나지만 방전 전압, 즉 출력이 떨어지는 단점이 있는데, 이런 문제를 해결해 값싸고 성능 좋은 배터리 상용화가 가능할 것으로 기대된다.

공동 연구진은 “개발된 소재는 고온 후처리 공정 없이 저온에서 합성할 수 있어 상용화시 가격 경쟁력을 추가적으로 확보할 수 있을 것”이라며 “가볍고 출력이 높은 특성 때문에 전기차뿐만 아니라 드론 등 분야에서도 응용이 기대된다”고 설명했다.

이번 연구결과는 에너지 소재 분야의 세계적인 학술지인 에이씨에스 나노(ACS Nano) 지난달 21일자로 출판됐다. UNIST 에너지화학공학과 하지호 연구원이 제1저자로 참여했다. 한국연구재단(NRF), 한국과학기술연구원(KIST), 과학기술사업화진흥원(COMPA)의 지원을 받았다.

전승민 기자 enhanced@irobotnews.com

<저작권자 © 로봇신문사 무단전재 및 재배포금지>

'로봇부품·소프트웨어' 카테고리의 다른 글

| 씨메스-AJ네트웍스, 지능형 로봇자동화 렌탈 사업 협력 (0) | 2025.02.21 |

|---|---|

| ‘지능형 메모리’성능 11배 높였다… 로봇-AI 등 분야 새 전기 (0) | 2025.02.19 |

| 강철처럼 단단하고 스티로폼처럼 가벼운 첨단 신소재 등장 (0) | 2025.02.19 |

| 에이딘로보틱스-민트로봇, 차세대 로봇팔 교시 장치 개발한다 (0) | 2025.02.18 |

| 英 덱소리, 획기적 재고관리용 ‘덱소리뷰 인테그리티’ 모듈 발표 (1) | 2025.02.18 |